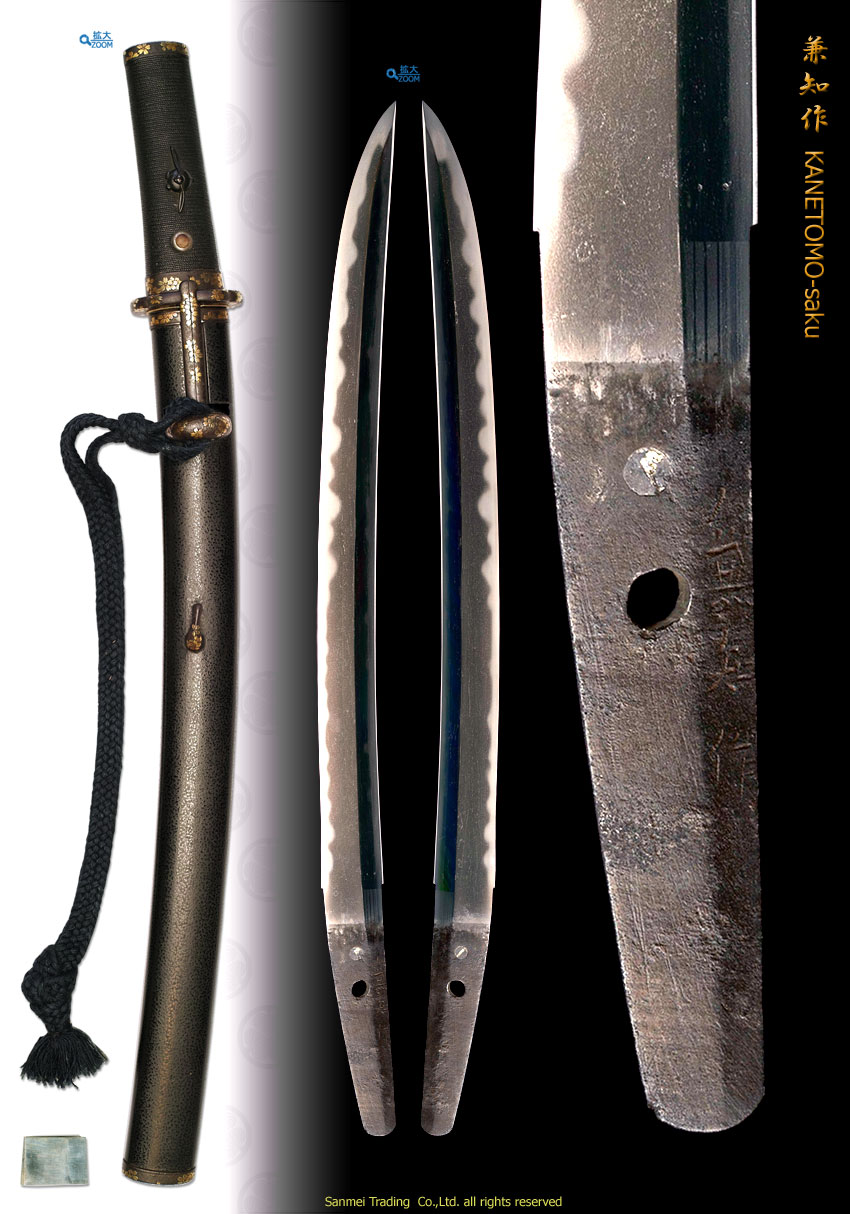

附)黒柚肌塗鞘桜花散揃金具小さ刀拵

保存刀装具

刃長 32.9cm 反り 0.5cm 元幅 26.1mm 重ね 5.0mm

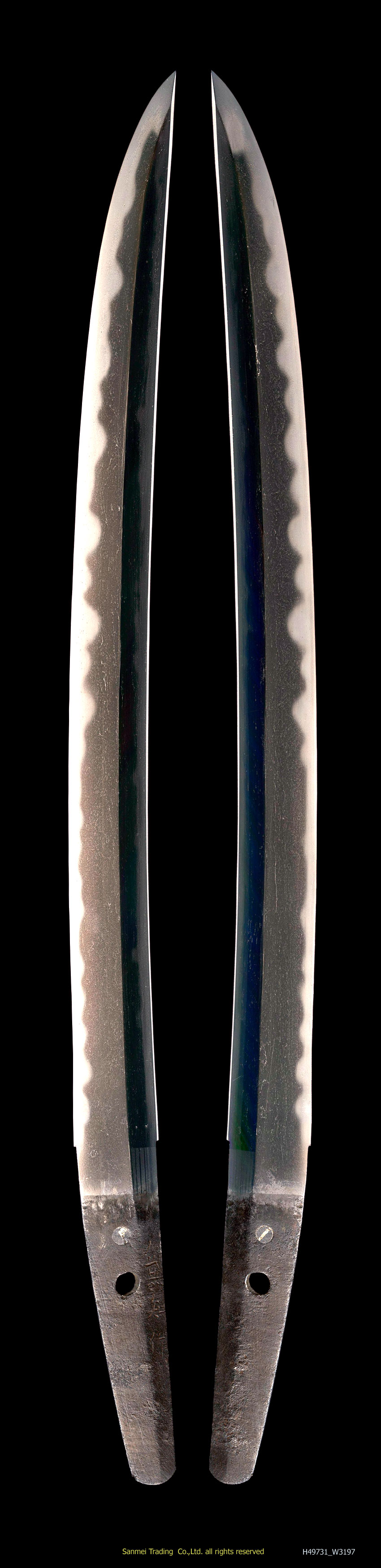

地鉄:地鉄の鍛えは板目に小杢目・刃寄り流れごころの肌交じり地沸つき地景入る。

刃文:小互の目・腰開きの互の目・逆がかり互の目・腰括れの互の目など交えて中頃より焼刃高く、大互の目となり、さらに沸づくいて棟焼きに繋がり棟区まで焼き下げている。刃中は互の目の太い沸足が入り、砂流しかかり明るい。

帽子:帽子の焼刃よく沸付いて乱れ込み地蔵風となり、先掃きかけて棟焼きに繋がる。

茎:生ぶ。茎尻は栗形、鑢目檜垣、目釘孔二個(内一個埋)。佩表の鎬地にはやや小振りの三字銘『兼知作』とある。

兼知は永正頃(1504-20)、関七流の『得印派』に属し、兼久の子と伝えられる。『善定』、『三阿弥』、『奈良』、『得印』、『得永』、『良賢』、『室屋』の各流派で構成された七つの集団は「七頭制」もしくは「関七流」と呼称されて戦国乱世の膨大な需要を賄う生産体制を確立していた。室町時代末期に織田信長による自由経済活動奨励、『楽市楽座令』の施行による「七頭制」の崩壊により関鍛冶の多くは新天地を求めて四散し、新刀期の日本刀制作に大きな影響を及ぼした。

幕政時代の黒柚肌塗鞘桜花散揃金具小さ刀拵は保存状態優れた完存の優品である(保存刀装具)。

附)黒柚肌塗鞘桜花散揃金具小さ刀拵(拵全体写真・刀装具各部写真)

- 総金具揃鉄地 桜花散図 無銘

- 鐔 桜花散図 無銘

- 小柄 割笄 桜花散図 無銘

- 目貫 耳長兎図

- 柄 黒紺色糸片手平巻

参考資料:

鈴木卓夫・杉浦良幸『室町期美濃刀工の研究』里分出版 平成18年

本間薫山・石井昌国『日本刀銘鑑』雄山閣 昭和50年