特別貴重刀剣

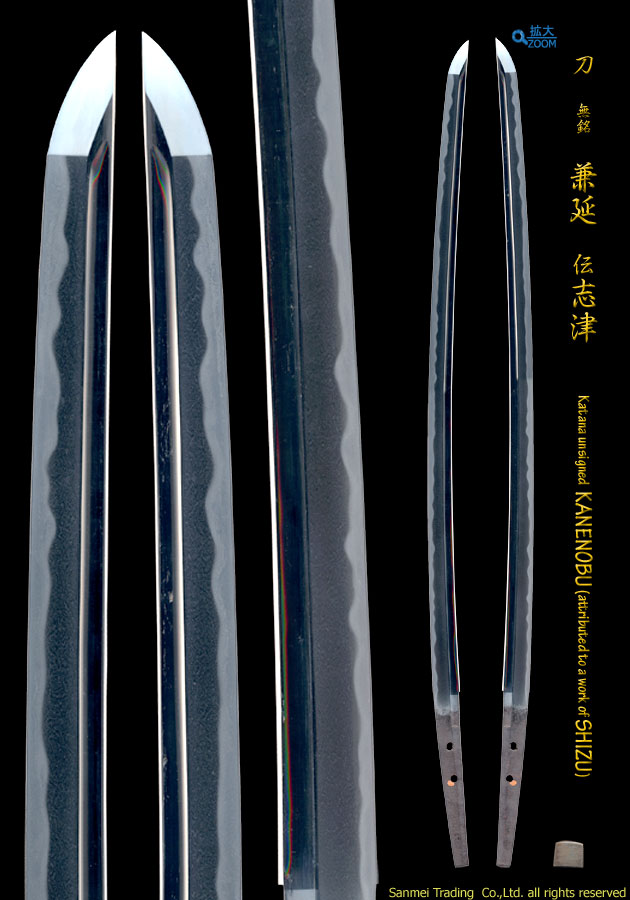

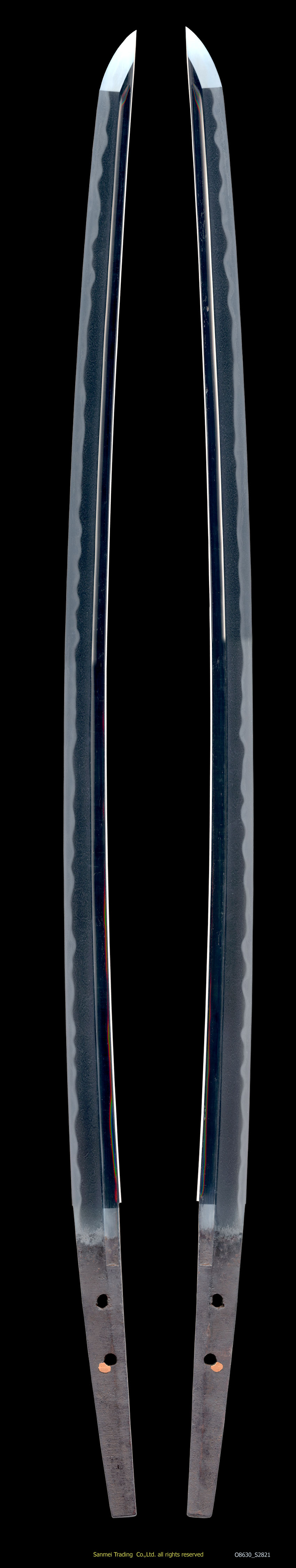

刃長73.7cm 反り1.2cm 元幅30.9mm 元厚7.5mm 先幅21.1mm

鍛肌:地肌は板目肌よく錬れて地沸厚く微塵に付いて地景が沸く。

刃紋:沸本位の互の目、小のたれ、尖りごころの刃など交じり、小沸よくつき、砂流し・金筋かかり、匂口冴える。

中心:磨上げ、無銘。鑢目は切。茎尻切。目釘孔弐個。

帽子:乱れこんで先掃きかけごころに返る。

初代の志津兼氏の門人が南北朝期に直江村に鍛刀の拠点を移し活躍したことにより、その刀工群を総称し、直江志津と呼ぶ。兼友、兼俊、兼延などは直江志津の代表的な刀工である。美濃刀でありながら大和伝に相州伝を加えた独特の地刃は、時に志津三郎兼氏のような傑作も生まれている。南北朝期を彷彿とさせる身幅広く、大切先の堂々たる体配を湛え、深淵より湧き出すがごとく錬れた板目鍛えに地沸を厚かつ微塵に敷いて、地景が縦横無尽に湧き出す地金は格調高い。刃文、互の目、小のたれ、尖りごころの刃など交じり、小沸よくつき、砂流し・金筋かかり、匂口冴える。 帽子は乱れこみ、先小丸になる。

降り積る新雪の如く明るく輝き冴える匂い口は正宗のそれに優るとも劣らないと云われ、吸い込まれるような鉄(かね)のうつくしさは志津、およびその一門の作以外には紛れない。

この刀も、地・刃の出来に志津と相通ずるものがあり、且つ地・刃ともに健全であることから昭和38年に志津に指定され、白眉の作と評するに値する。

昨今の審査では直江志津、「兼延」と極められた。

銀着せ一重はばき、白鞘入り。