附)茶潤紐巻文鞘馬具図打刀拵

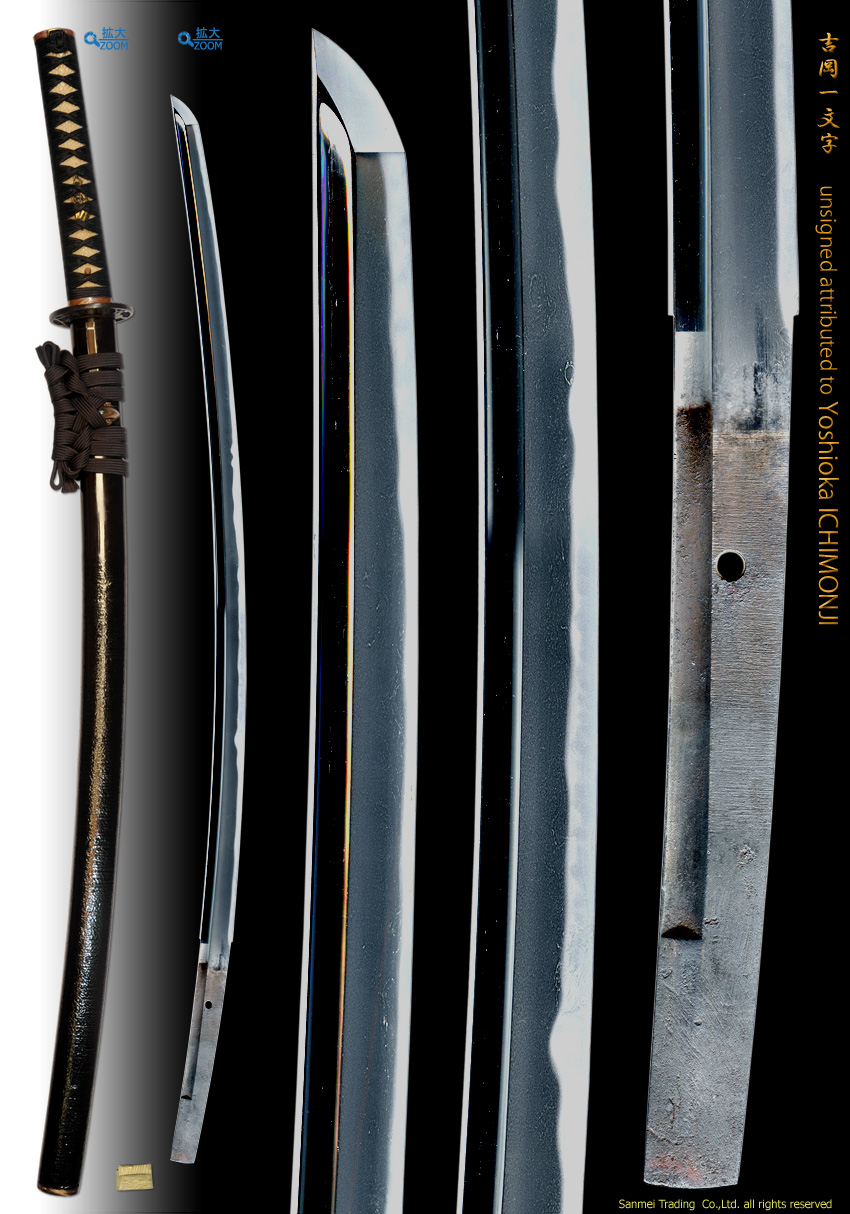

刃長67.2cm 反り2.2cm 元幅26.7mm 元重6.0mm 先幅18.7mm

この刀は庵棟が低く、磨上げながらも腰反りが付き、茎にも反りが有り、物打ちより上部は伏さりごころとなり中切先に結ぶ。表裏には茎で角留めの棒樋の彫り物がある。樋の角留めの位置より、元姿は刃長二尺六寸五分(約80.5cm)であったことが判る。鍛肌はよく詰んだ小杢目肌を主調に板目肌を交えて処々流れ、平地には地沸がつき、乱れ丁子映りがたつ。刃文は、華やかな丁子に互の目や尖りごころの刃が交じり、焼刃に広狭があり、部分に大房丁子を交える。刃中は匂い充満し、丁子足・葉が入り、匂勝ちで、金筋・砂流しが細かにかかるなどの出来口を示している。帽子は焼きが深く、乱れ込んでやや浅く返る所詮、一文字鋩子を形成しているなど一文字派の特徴を表出している。やや細身の体配と、小模様の丁子や互の目を主調としてながらも焼刃には高低があり大房丁子を交える刃文や見事な丁子乱れ映りを顕すなどの卓越した手腕を示すことから、やや時代を上げた鎌倉時代中期の吉岡一文字の作と鑑することができる一口で、同派の見所をよく示している。(刀身拡大写真)

付帯の茶潤紐巻文鞘馬具図打刀拵(拵全体写真・刀装具拡大写真)

- 白鮫着赤茶常組撮菱巻柄

- 縁頭 朴葉図 山銅磨地 金・銀・赤銅平象嵌

- 目貫 馬具図 赤銅容彫 金色絵

- 鐔 武蔵鐙透図 尾張(保存刀装具)

- 鞘 茶潤紐巻文塗鞘 変角鐺、同栗形

- 時代金着尾張はばき