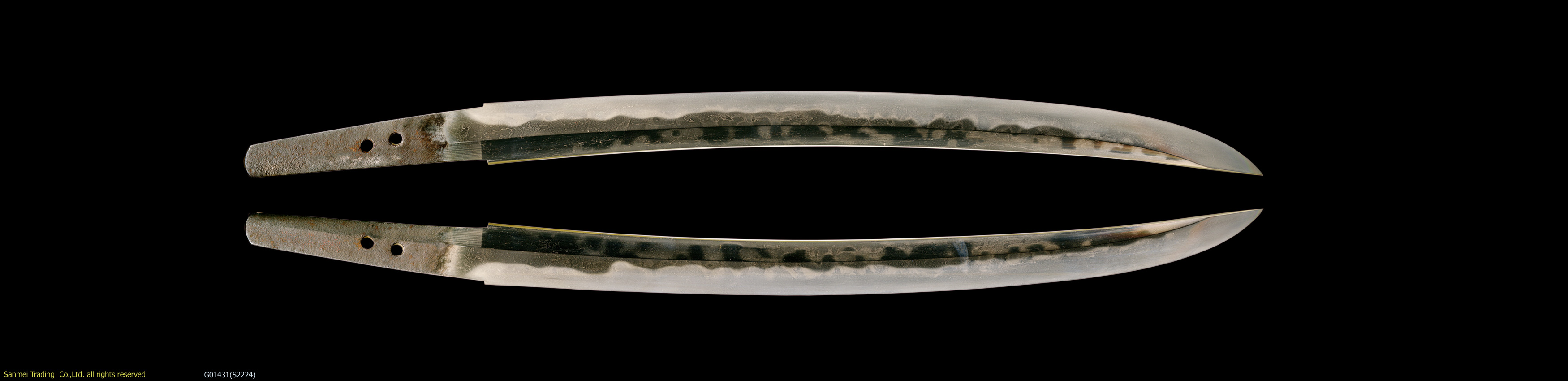

刃長 39.9cm 反り 1.0cm 元幅 31.6mm 元厚 7.4mm

鍛肌:大板目に杢目交えてよく錬れて鎬地柾目。地沸が厚くついて鍛肌に呼応する地景入る強靭な地鉄。

刃文: 大互の目・尖り刃、複式の互の目を交えて飛び焼きが鎬地・棟焼きまで及んで所謂皆焼となる。刃縁には沸厚くつき金線・砂流し頻りとかかる。刃中は匂い充満して明るく冴える。

帽子:焼き高く乱れ込んで一枚となる。

中心:生ぶ、無銘。栗尻に結ぶ。目釘穴二個。鑢目は檜垣、棟小肉つく。茎の錆色良好に保存状態優れる。

兼春は『日本刀銘鑑』によると直江志津、兼行の子、四郎、長禄とある。長禄三(1459)、文明四(1472)とあるのが最も古く事実上の初代であろう。以降は永正、天文、天正の作例を揚げて室町期を通じて七名ほどの兼春がいたことを記載している。『校正古刀銘鑑』には「兼春」、長禄二年(1458)および、兼春 関作 弘治三年(1557)」の二例が記録されている。

棟に向かって肉を削いで重量を調整した鋭利で力強い菖蒲造りの体躯は、素早い抜刀と刃抜け良さを念頭に於いた造り込み。棟焼に繋がる皆焼の焼刃は棟打ちにも耐えうる強靭な腰刀である。板目に杢交えて鎬地柾目の強靭な鍛肌と生ぶ茎檜垣の鑢目は室町時代末期の美濃関での作刀であることを首肯する。妖艶たる皆焼の焼刃は用の美を呈して『兼春』の作と鑑定された。鎬筋高く張って平肉がついて手持ちずしりと重く、身幅広く物打ちの身幅も充分な体躯は研数少なく温存されている。関に隣接する蜂屋の地(現在の美濃加茂市中蜂屋)で鍛刀されたという。

祐乗鑢金着はばき、白鞘付属

参考文献 : 本間順治・石井昌國 『日本刀銘鑑』 雄山閣 昭和五十年